在探討上古漢語第一人稱代詞“吾”和“我”的句法語義分工時(shí),一項(xiàng)新的研究成果揭示了兩者在施通格系統(tǒng)中的顯著差異。這項(xiàng)研究由童夢園和魯方昕合作完成,通過對《左傳》和《論語》的詳盡調(diào)查,他們提出了一個(gè)創(chuàng)新的解釋框架。

傳統(tǒng)上,學(xué)者們對“吾”和“我”的分工提出了多種解釋,包括形態(tài)說、語義語用說、方言演變說和韻律重音說。然而,這些理論都存在一定的局限性。童夢園和魯方昕的研究則另辟蹊徑,從世界語言的角度審視上古漢語,特別是從施通格系統(tǒng)的視角出發(fā),對“吾”和“我”的區(qū)別進(jìn)行了新的解讀。

研究結(jié)果表明,“吾”和“我”在句法語義上的分工主要體現(xiàn)在施通格上。具體而言,“吾”主要充當(dāng)及物小句的施事(A),而“我”則主要充當(dāng)及物小句的受事(P)和不及物小句的主語(S)。這種分工與藏緬語的配列特點(diǎn)相似,顯示出古代漢語在格系統(tǒng)上的分裂性。

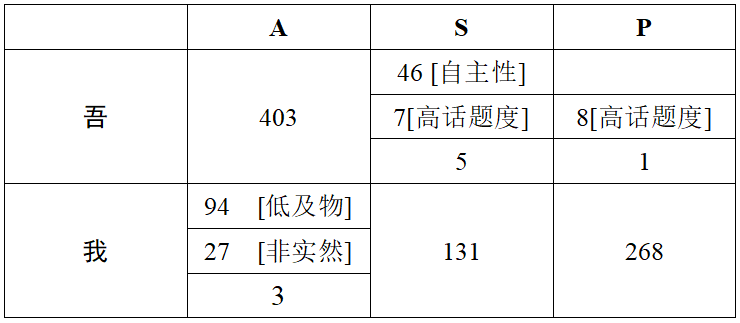

在《左傳》和《論語》中,“吾”作為施事(A)的比例高達(dá)76.47%,而“我”作為主語(S)和受事(P)的比例則分別為69.31%和96.75%。這種分布模式表明,“吾”更傾向于標(biāo)記具有強(qiáng)施事性的論元,而“我”則更傾向于標(biāo)記具有強(qiáng)受事性的論元。

研究還發(fā)現(xiàn),“吾”和“我”的分工并非絕對,上古漢語的施通格系統(tǒng)具有一定的分裂性。例如,在某些情況下,“吾”也可以充當(dāng)不及物小句的主語(S),而“我”也可以充當(dāng)及物小句的施事(A)。這種分裂性主要受到論元的自主性和及物性等因素的影響。

在解釋“吾”作主語(S)的情況時(shí),研究者指出,這通常與論元的自主性和話題度有關(guān)。當(dāng)主語具有自主性或高話題度時(shí),更傾向于使用“吾”。例如,在表示自主行為的動詞后,如“言”、“爭”等,以及在意念被動句和否定句中,都傾向于使用“吾”。

相反,“我”作施事(A)的情況則主要出現(xiàn)在低及物性和非實(shí)然小句中。例如,當(dāng)謂語動詞不是典型的直接作用于受事的及物動詞時(shí),如“有”、“得”、“欲”等,以及在條件句和將來時(shí)等非實(shí)然小句中,都傾向于使用“我”。

研究還探討了“吾”和“我”在非核心論元位置上的分布。在非核心論元中,“我”主要出現(xiàn)在旁語位置上,而“吾”則主要出現(xiàn)在領(lǐng)語位置上。這種分布模式進(jìn)一步支持了“吾”和“我”在施通格系統(tǒng)中的分工。

這項(xiàng)研究不僅為上古漢語“吾”和“我”的分工提供了新的解釋框架,還揭示了漢藏語系中施通格配列的普遍特點(diǎn)。通過對《左傳》和《論語》的窮盡性調(diào)查,研究者們成功地展示了“吾”和“我”在句法語義上的顯著差異,并揭示了這些差異背后的語言類型學(xué)原理。

童夢園和魯方昕的研究成果在語言學(xué)界引起了廣泛關(guān)注。他們的研究不僅深化了我們對上古漢語代詞系統(tǒng)的理解,還為語言類型學(xué)和漢藏語系研究提供了新的視角和方法。